티스토리 뷰

목차

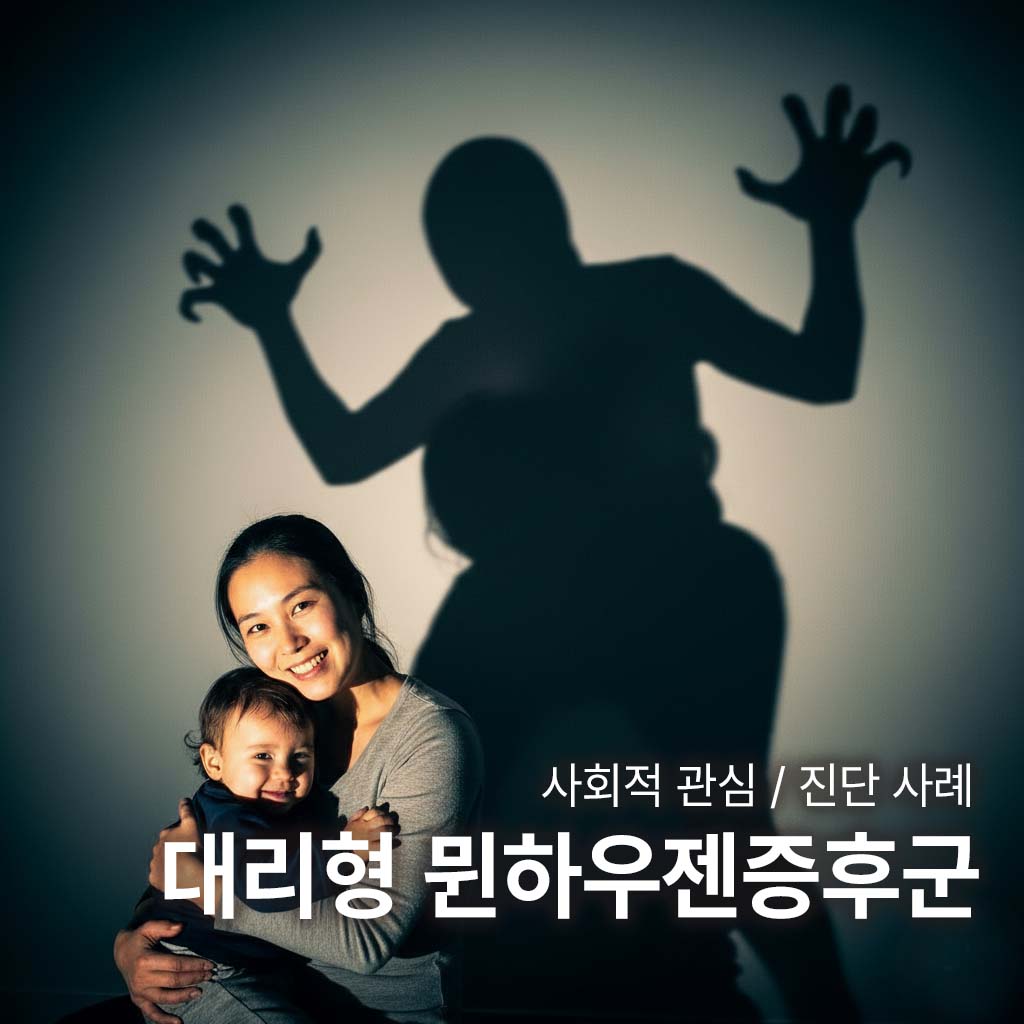

대리형 뮌하우젠증후군은 자신이 아닌 타인, 주로 아동이나 보호 대상자에게 병이 있는 것처럼 꾸며내거나 실제로 증상을 유발해 의료적 관심과 동정을 얻으려는 심리적 장애입니다. 최근 이 문제는 아동학대와 직결되는 심각한 사회적 이슈로 떠오르고 있습니다. 이번 글에서는 대리형 뮌하우젠증후군의 증상과 특징, 실제 진단 사례, 치료와 주변인의 대응법까지 구체적으로 살펴보겠습니다.

대리형 뮌하우젠증후군 증상과 특징

대리형 뮌하우젠증후군의 가장 큰 특징은 환자가 본인이 아니라 아동, 노인, 배우자 등 돌봄 대상에게 병을 부여한다는 점입니다. 부모가 아이를 병원에 데려가며 근거 없는 증상을 호소하거나, 의도적으로 약물을 사용해 아이에게 구토나 발열을 일으키는 사례가 대표적입니다. 이런 행동은 단순한 거짓말을 넘어서 아동학대로 이어지며, 심각한 신체적·정신적 후유증을 남길 수 있습니다. 이 장애를 가진 보호자는 대개 의료 지식에 익숙해 설명을 매우 구체적으로 제시하거나, 반복적인 병원 방문으로 아이의 건강 상태가 지속적으로 악화되는 양상을 보입니다. 아이가 보호자와 떨어지면 증상이 호전되는 경우가 많다는 점은 중요한 진단 단서가 됩니다. 최근 국내외 의료기관에서는 이런 특징을 통해 대리형 뮌하우젠증후군을 조기 발견하려는 노력이 강화되고 있습니다.

대리형 뮌하우젠증후군 실제 진단 사례

실제 보고된 사례 중에는 아이가 지속적으로 호흡곤란을 호소한다며 응급실을 수차례 찾은 어머니가 있었습니다. 검사 결과 아이는 전혀 문제가 없었지만, 보호자가 증상을 꾸며내고 있었다는 사실이 드러났습니다. 또 다른 사례에서는 아이가 이유 없이 반복적인 출혈과 복통을 겪어 검사했으나, 알고 보니 보호자가 아이에게 특정 약물을 몰래 복용시킨 경우였습니다. 이러한 사례들은 단순한 의료적 문제가 아니라 아동학대로 분류되며, 아동 보호기관과 법적 개입이 필요합니다. 진단 과정에서는 의료진이 환아와 보호자의 행동을 모두 관찰하고, 과거 의료 기록을 종합적으로 검토하는 것이 핵심입니다. 특히 보호자가 의료진과 과도하게 친밀한 관계를 맺으려 하거나, 진단이 명확하지 않을 때 불필요한 검사를 집요하게 요구하는 경우 의심해야 합니다. 최근에는 인공지능 기반의 의료 데이터 분석을 활용해 반복적인 진료 패턴을 조기에 감지하려는 시도도 이루어지고 있습니다.

대리형 뮌하우젠증후군 치료와 주변인 대응법

대리형 뮌하우젠증후군은 환자 스스로 문제를 인식하기 어렵기 때문에 치료가 쉽지 않습니다. 의료진은 아동의 안전을 최우선으로 보장해야 하며, 필요할 경우 아동을 보호자로부터 분리해야 합니다. 치료 접근은 정신과적 개입과 함께 가족 치료가 병행되어야 하며, 환자가 왜곡된 관심 추구 방식을 인식하도록 돕는 심리치료가 핵심입니다. 주변인, 특히 가족과 교사, 의료진은 환자의 행동을 조기에 인지하고 전문 기관에 알리는 역할을 해야 합니다. 아이가 반복적으로 병원을 찾거나 설명되지 않는 증상을 보인다면 단순한 질병이 아니라 대리형 뮌하우젠증후군 가능성을 고려해야 합니다. 사회적으로는 아동보호 전담 기관과 의료기관, 법 집행 기관이 긴밀히 협력해 조기 개입 체계를 마련하는 것이 중요합니다. 최근 국내에서도 관련 법적 제재와 아동 보호 강화 정책이 점차 확대되고 있으며, 이는 피해 아동을 지키는 데 중요한 진전으로 평가됩니다.

대리형 뮌하우젠증후군은 단순히 개인의 심리적 문제를 넘어 아동학대라는 심각한 사회적 문제로 이어질 수 있습니다. 최근 사회적 관심이 집중되는 이유도 여기에 있습니다. 의료진과 주변인이 조기에 의심하고 개입하며, 국가 차원에서 보호 체계를 강화하는 것이 필수적입니다. 궁극적으로는 환자가 왜곡된 관심 추구에서 벗어나 건강한 관계 형성을 배우도록 돕는 치료와 지원이 필요합니다.

'상담심리학' 카테고리의 다른 글

| 부모가 알아야 할 청소년 식욕부진증 진단법 (0) | 2025.10.07 |

|---|---|

| 신경성 식욕부진증 증상과 진단 기준 상세 가이드 (0) | 2025.10.06 |

| 뮌하우젠증후군 진단 사례와 대응 전략 (0) | 2025.10.04 |

| 인위성장애 vs 건강염려증 증상 차이 치료 (0) | 2025.10.03 |

| 인위성장애 이해하기 증상 진단 지원 (0) | 2025.10.02 |